海外赴任帯同で国民年金はどうなる?第3号海外特例を分かりやすく解説!

「海外赴任に帯同するけど、私の年金ってどうなるの?」

「住民票を抜くと、年金が未納になるって聞いたけど…」

「特例手続き?任意加入?どっちがいいの?」

海外赴任帯同する場合、妻の年金の取り扱いが大きく変わります!「手続きが出国後になることが多く、忘れがち」なので、出国前にしっかり確認しておきましょう!

- 会社員を辞めて海外赴任に帯同する

- すでに扶養(第3号被保険者)に入っていて海外赴任に帯同する

- 海外赴任帯同したら日本の年金がどうなるのか知りたい

- 海外赴任帯同する場合の年金手続きの流れを知りたい

本記事では、国民年金の仕組み・海外特例の手続き・任意加入の選択肢を分かりやすく解説します!

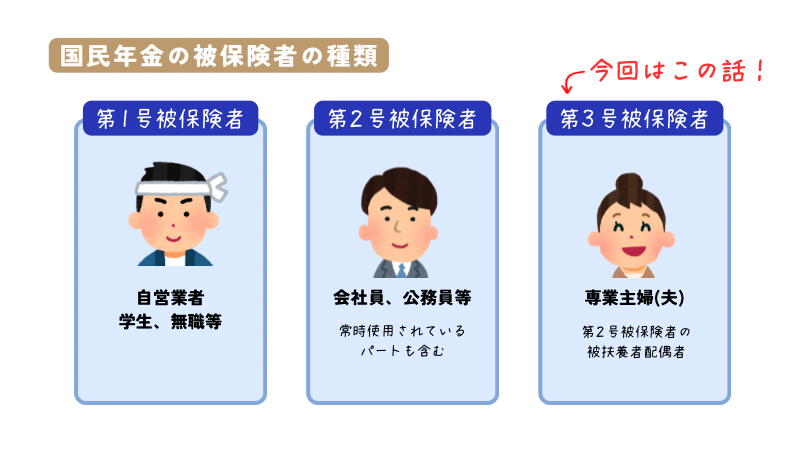

国民年金の被保険者区分について

国民年金には3つの区分があります:

- 第1号被保険者:自営業者、学生、無職の方など

- 第2号被保険者:会社員、公務員(厚生年金加入者)

- 第3号被保険者:第2号被保険者の配偶者(扶養に入っている方)

第3号被保険者になれる条件

- 配偶者が厚生年金に加入している(会社員・公務員)

- 年間収入が130万円未満

- 配偶者の健康保険の扶養に入っていること

- 日本国内に住所を有していること(2020年4月から追加)

会社員の夫の扶養に入れば「第3号被保険者」となり、保険料を支払わずに年金の加入期間がカウントされます。

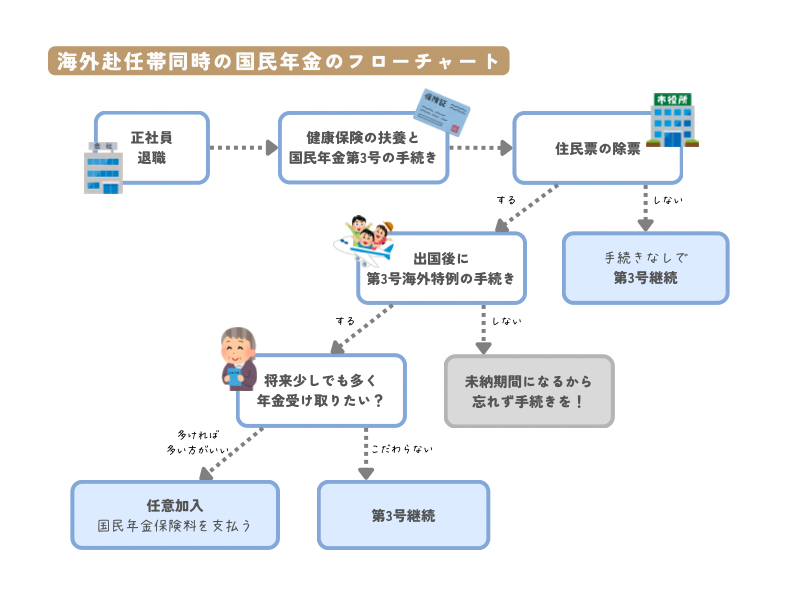

海外赴任帯同時の国民年金フローチャート

このフローチャートが示すように、海外赴任帯同では以下の流れになります:

- 正社員退職 → 健康保険の扶養と国民年金第3号の手続き → 住民票の除票

- 住民票を抜く場合は**「第3号海外特例の手続き」**が必要

- 手続きをしないと**「第3号継続」**はできない

- 特例を使わない場合は**「任意加入」または「未納期間」**になる

海外特例について理解しよう

海外特例とは

海外特例とは、一時的な海外居住の場合に限り、第3号被保険者の資格を継続できる制度です。

- 海外赴任に帯同する配偶者

- 留学する方

- その他、将来日本に帰国する予定で一時的に海外に住む方

住民票を抜くと第3号の資格が自動的になくなる

2020年4月から、第3号被保険者になるには日本に住んでいることが条件になりました。住民票を抜くと自動的に第3号の資格を失うため、必ず海外特例の手続きを行いましょう。

住民票を抜かない場合は手続き不要

住民票を日本に残しておけば、第3号被保険者のまま継続されるため、特例手続きは不要です。

海外滞在期間が1~2年程度の短期間であれば、住民票を残すという選択肢もあります。ただし、住民票を残すと住民税が課税される可能性があります。

手続きの流れ

第3号申請から海外特例までの流れ

会社員を辞めて海外帯同する場合の完全手順

- 退職後すぐ:第3号被保険者の手続き

- 夫の会社の人事部に連絡「妻が退職したので扶養手続きをお願いします」

- 健康保険の扶養手続きと同時に「国民年金第3号被保険者届」を提出

- 出国後:海外特例の手続き

- 大使館で在留証明書を取得

- 夫の会社に「海外特例の手続きをお願いします」と連絡

- 必要書類を準備・提出

- 会社経由で年金事務所へ「国民年金第3号被保険者関係届(海外特例)」を申請

重要:住民票を抜いても自動では第3号は継続されません。必ず手続きが必要です。 手続きを忘れていると未納期間が発生して将来の年金に影響します。

必要な書類

- 国民年金第3号被保険者関係届(海外特例)

- 査証(ビザ)写し

- 海外赴任辞令写し

- 海外居住を証明する書類 → 大使館で「在留証明書」を取得しました

任意加入という選択肢もある

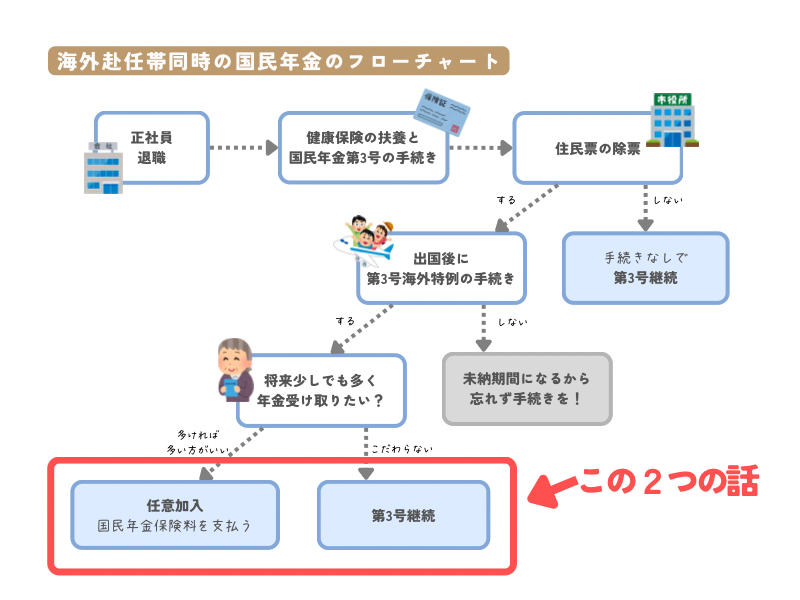

任意加入か第3号継続か

フローチャートで「将来少しでも多く年金受け取りたい?」の質問があるように、住民票を抜いた場合、第3号の海外特例の手続き後は2つの選択肢があります:

- 毎月の保険料を自己負担(令和7年度17,510円)

- 年金加入期間は継続

- 将来の年金額を増やせる

- 保険料負担なし

- 年金加入期間は継続(将来の受給資格維持)

- 年金額の増加はなし

任意加入したほうがいいの?

保険料を支払えば将来の年金額が増額されます。ただし、すでに20~60歳までの40年分の保険料納付済みの方には影響ありません。

ちなみに私は任意加入せずに第3号継続で年金保険料は支払うのはやめました。

まとめ|海外赴任帯同で年金手続きを忘れずに!

- 会社員を辞めたら、すぐに「第3号被保険者」の手続きをする

- 住民票を抜くと、第3号の資格を失うため「特例適用」の手続きをする

- 住民票を残すなら、特例手続きは不要

- 「特例」ではなく「任意加入」も可能(保険料を払う)

- 将来の年金額や受給資格を考えて、自分に合った選択をしよう